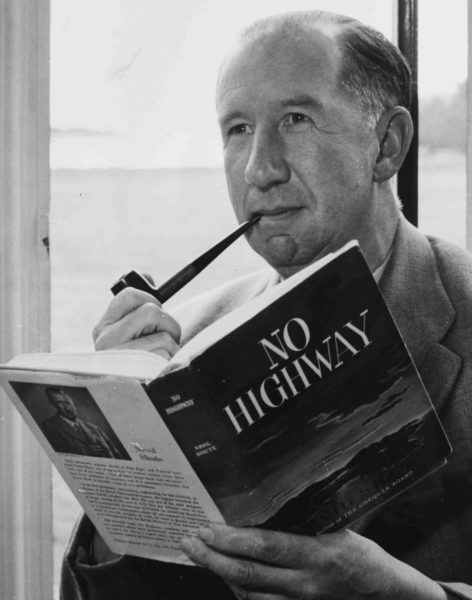

Dans Le Dernier rivage, le romancier britannique Nevil Shute relate les derniers mois d’une humanité condamnée.

Melbourne, Australie, 1963. Un an auparavant, une guerre nucléaire aussi prompte que totale a anéanti l’hémisphère nord. Semaine après semaine, les radiations mortelles se répandent inexorablement vers le sud. Les chances de survie à court terme sont ténues. Pourtant, à mesure que s’installe le silence radio, la vie poursuit son cours sous les latitudes australes.

Une chronique domestique de la fin du monde

Le premier chapitre installe immédiatement une ambiance domestique qui nous ferait presque douter de l’inéluctable. Nevil Shute nous emmène à la rencontre de Mary Holmes et de son mari, Peter, officier de la marine australienne. Iels ont une petite fille, Jennifer. C’est un dimanche ensoleillé. Mais certaines réalités ne trompent pas : Peter est en permission depuis des mois (on the beach), la population se déplace à vélo ou à cheval, et dans les conversations, une idée revient de manière incidente et lancinante : « There’s not so long to go ».

Au fil des chapitres, on suivra le quotidien de ce jeune couple typique du milieu du XXème siècle, les vaines expéditions vers le nord d’un sous-marin américain réfugié dans les eaux australiennes, et l’histoire d’amour platonique que s’empressent de vivre Moira Davidson, l’exubérante amie du couple Holmes, et Dwight Towers, le capitaine du sous-marin, veuf d’une famille qu’il n’a pas vu mourir. Toute la société oscille entre la conscience sourde d’une mort prochaine et cette sorte de douce folie qui consiste à échafauder des projets qui n’aboutiront jamais. Chacun·e fait face à sa manière : l’alcool et la fête, les pique-niques à la plage, la pratique d’un sport extrême, la poursuite d’immuables tâches quotidiennes, le maintien d’une étiquette militaire qui n’a plus de sens, et parfois, une forme de déni, pour ne pas sombrer dans la plus pure folie.

Un pavé dans la mare de la Guerre froide

Le roman de Nevil Shute pèche certes par certaines longueurs et par un manque de réalisme politique et scientifique. Ainsi, point d’hiver nucléaire, et des radiations qui progressent de manière uniforme vers le sud, malgré le régime des vents. Autre invraisemblance : le récit s’appuie sur l’hypothèse d’une arme nucléaire devenue abordable, ce qui explique sa prolifération et permet de faire porter la responsabilité du déclenchement de la guerre sur les petits États (les Irresponsibles, comme les qualifie John Osbourne).

Néanmoins, cette œuvre a marqué si fortement les esprits qu’elle a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 1959, avec à l’affiche de grands noms du cinéma de l’époque, dont Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire et Anthony Perkins (qui interprètera un an plus tard l’inoubliable Norman Bates dans le Psychose d’Alfred Hitchcock). Élément notable pour l’époque, le film s’est vu diffuser en avant-première dans plus de vingt grandes villes, dont Moscou ! On regrettera que le personnage de Moira Davidson, joué par Ava Gardner, ait été édulcoré par rapport à son pendant livresque, délicieusement plus insolent. Sans compter que le jeu des émotions d’Anthony Perkins prêtera à sourire. Ceci dit, cette adaptation reprend assez fidèlement l’œuvre d’origine et pourrait plaire à celles et ceux qui voudraient la découvrir sans pour autant se plonger dans le bouquin.

En revanche, même si les années 1950 ne sont pas votre tasse de thé, il vaut mieux vous épargner l’adaptation télévisuelle de 2000. Adieu le civisme et la digne résignation des personnages originaux, place à une galerie de jackass vulgaires qui vous feront regretter que la radioactivité ne les achève pas plus vite ! Seule qualité : le conflit est initié par une crise entre grandes puissances (les États-Unis et la Chine). Mais ce détail ne justifie pas à lui seul de s’infliger pareille purge. Vraiment, limitez-vous à l’œuvre de 1958-1959, c’est un monument.

Assis·es sous nos pouces

Bien qu’elle diffère par sa nature et sa soudaineté, la catastrophe décrite dans Le Dernier rivage n’est pas sans évoquer la crise climatique à laquelle nous sommes confronté·e·s actuellement : globale et potentiellement éradicatrice. Après plus de 50 années au cours desquelles nous sommes resté·e·s assis·es sur nos pouces, ignorant les appels pressants et répétés de la communauté scientifique, l’urgence de la question environnementale nous apparaît enfin dans toute son ampleur. Mais ne nous y trompons pas : nos petits gestes ne suffiront pas. Nous autres, simples citoyen·ne·s, sommes comme les Australien·ne·s du roman de Nevil Shute, affrontant un holocauste contre lequel iels ne peuvent rien. Car c’est bien de réformes radicales à grande échelle dont nous avons besoin pour en réchapper. De même que, dans le roman, des dirigeant·e·s inconscient·e·s ont déchaîné le feu nucléaire sur une population désarmée, les nôtres nous entraînent par leur égoïsme et leur inaction vers un effondrement certain.

Peut-être avons-nous déjà dépassé le point de non-retour. Peut-être nous reste-t-il une maigre marge de manœuvre. Mais il n’y a point de compteur Geiger pour nous informer de l’avancement de notre lente apocalypse.