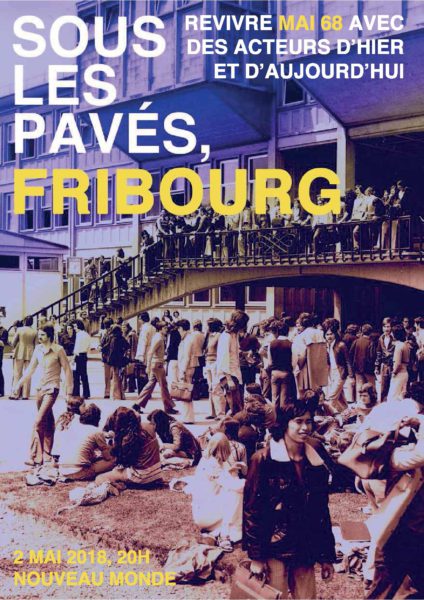

« Revivre Mai 68 avec des acteurs d’hier et d’aujourd’hui », c’est ce que ce proposait la société d’histoire de Fribourg en ce début mai 2018. Organisée pour fêter cet anniversaire un lendemain du 1er mai, la soirée, intitulée « Sous les pavés, Fribourg », a été très justement qualifiée d’ « historique ». Le thème, toujours plébiscité bien que rebattu, a attiré quelques 150 participant∙e∙s. Une salle comble pour un public comblé ?

Mai 68 en Suisse et à Fribourg

En avant-goût des témoignages, les organisateur∙rice∙s dressent un petit historique afin d’esquisser le contexte d’émergence du Mai 68 en terres helvétiques. En Suisse, si le mouvement éclate avec fracas à Zürich après le concert de Jimi Hendrix qui clôtura le mois de mai et par l’occupation d’un magasin Globus désaffecté en juin de la même année, il se donne à voir dès mars au Tessin, à travers l’occupation de l’Ecole Normale de Locarno par 300 étudiant∙e∙s militant pour une réformation du système scolaire. Les universités romandes sont également le théâtre de manifestations, revendiquant principalement la démocratisation des études et de droit à la cogestion. « A Fribourg et à Genève, l’agitation estudiantine est partie de situations concrètes. Mais les étudiants ont rapidement dépassé le cadre des revendications matérielles (taxes de cours et allocations d’études) » explique Daniel Cornu dans son article L’agitation estudiante en Suisse romande.

En 1965 déjà, Fribourg voit ses étudiant∙e∙s manifester pour demander une Mensa et un foyer, qui leur sont finalement accordés. En 1968, la hausse des taxes universitaires est l’étincelle : les 2000 étudiant∙e∙s dans la rue sont une première pour la ville, et ils obtiennent finalement gain de cause, largement soutenu∙e∙s par Joseph-Marie Bochenski, recteur de la Haute école fribourgeoise à l’époque, soviétologue de renom et dont la conception médiévale de l’Université le pousse à les soutenir face au Conseil d’État. Ce chiffre représentait alors le tiers de étudiant∙e∙s, ce qui détone face au total de 800 étudiant∙e∙s ayant manifesté cet automne contre la hausse des taxes qui prendra bel et bien effet pour la rentrée 2018…

Intervenant.e.s d’hier et d’aujourd’hui

Le panel d’intervenant∙e∙s n’était pas décevant, quoique peu diversifié : cinq contemporains de Mai 68 et une étudiante faisant partie du comité de l’AGEF, active dans la lutte contre la hausse des taxes à la fin de l’année 2017, début 2018.

- Jacques Eschmann, aujourd’hui président de Pro Natura Fribourg, ancien conseiller communal Vert, était assistant de géographie en 1968. A l’époque, il est collé à la radio pour suivre les évènements parisiens, qui ont un peu éclipsé ses souvenirs de la réalité fribourgeoise. Il se rappelle pourtant de l’étudiant rangé qu’il était, en pleine maturation politique, révolté par ce qui se passait dans le monde en entendant les discours contestataires autour de lui. Membre de la Jeunesse Chrétienne militant pour une justice sociale mondiale, il confesse au public s’être rendu compte à ce moment là qu’il ne s’agissait pas d’évangéliser le monde, mais de commencer par changer les choses autour de soi. Après avoir participé à la manifestation de 68 à Fribourg, il fonde la Ligue Révolutionnaire Marxiste, et se fait exclure de l’Université. Un an après, en 1969, il découvre le journal « La Brèche », dans lequel il dit s’être reconnu directement : la critique du système capitaliste sans encensement du communisme. Il pénètre les syndicats, les usines et les collèges où il distribue des tracts et « contribue à faire avancer la situation ».

- François Nordmann, diplomate, était étudiant en droit à l’Université de Fribourg en 1968. Il est un des meneurs de la manifestation lors du mai fribourgeois. Il conte avec un plaisir non dissimulé et partagé par un public avide d’anecdotes l’ouverture du cortège par un étudiant sur son cheval et la frousse des étudiant∙e∙s PDC, qui n’attendaient qu’une poignée de manifestant∙e∙s en bas de la rue « pour casser la gueule » …aux 2000 participant∙e∙s ! Il rappelle que l’Université de Fribourg, après s’y être d’abord opposée, avait finalement accepté la nouvelle loi sur les universités visant à fournir une aide financière fédérale, mais aussi à renforcer le droit de participation des étudiant.e.s et du corps intermédiaire dans les universités dès 1974. François Nordmann adhère à l’Action Syndicale Universitaire, dont « les représentants sont alors les premiers à revendiquer une consultation de la base » 1 en convoquant une assemblée permanente pour élaborer des revendications issues directement de tous les étudiant∙e∙s.

- Félicien Morel, membre du Parti social-démocrate au Grand Conseil de Fribourg, puis au Conseil national, était étudiant en sciences économiques et enseignant au Collège St Michel en 1968. Il écrit des brochures sur les problèmes à St Michel, et est témoin de la grève de la faim et du silence suivie par une quarantaine d’étudiant∙e∙s lors du repas à l’internat pour contester le renvoi d’un surveillant un peu trop laxiste. Il rejoint alors le PS et effectue un travail au sein du parti pour chiffrer la pauvreté dans le canton. Peu touché par Mai 68 au moment du soulèvement étudiant parce que plus sensible à la situation des travailleu∙r∙se∙s fribourgeois∙e∙s, il avoue cependant avoir découvert seulement aujourd’hui tout ce qui s’est fait grâce aux étudiant∙e∙s à l’époque, avec lesquels il « aurait été d’accord en fait ».

- Anne-Catherine Ménétrey, militante au Parti Ouvrier Populaire et chez les Verts, députée au Grand Conseil vaudois puis au Conseil national, était à Lausanne en 1968. C’est l’invitée « surprise » de la soirée, mais, pour elle, la surprise, c’est de voir autant de monde dans le public.

« Être un vieux soixante-huitard, ça a toujours été une insulte en politique ! »

A l’époque, elle est fascinée par les évènements en France : l’armée contre les étudiant∙e∙s, les sept millions d’ouvrier∙ère∙s en grève, le pouvoir à la limite de basculer, « non d’une pipe, on y est ! ». A l’Unil, elle adhère au mouvement démocratique étudiant, militant pour les bourses d’étude, et s’engage dans la commission sur la révision de la loi universitaire, peu prisée des étudiant∙e∙s. Elle raconte que la contestation naissante resta difficile à gérer, en tant que membre du POP tout particulièrement, qui considérait qu’il s’agissait d’étudiant∙e∙s pas très sérieux, de fils à papa, et qui fut déstabilisé de voir la Révolution tant attendue se dérouler devant ses propres yeux « sans que le comité central décide quoi que ce soit » rajoute-t-elle, tirant des rires et des applaudissements dans le public. Plutôt intéressée par les questions d’école, qu’elle veut non-directive, elle poursuit son engagement au travers de Lôsane bouge, mouvement de revendications sociales des jeunes au cours des années 1980, qu’elle décrit plutôt comme une « exigence existentielle des jeunes qui veulent réinventer la vie », une « ode à la vie, mais à une autre vie ». Et ça, affirme-t-elle, l’autorité ne pouvait pas le récupérer.

- Albert Friedli, armailli, menuisier, comédien et travailleur social, était étudiant en histoire contemporaine à l’Université en 1968. Il ne pouvait qu’apporter sa pierre à l’édifice de Mai 68 dans ses contrées. Il participe ainsi au boycott des inscriptions à l’Unifr pour refuser la hausse des taxes, installé avec d’autres dans l’Aula Magna pendant deux semaines pour fédérer autour de cette action. La contestation débouche sur une Assemblée Générale dans le même Aula, qui rassemble plus de 1000 étudiant∙e∙s, bien que le recteur de l’époque, Edgardo Giovannini, les dissuadent de continuer. Celui-ci écrit en effet: « Il faudra réfléchir sur l’hédonisme car il s’est avéré force destructrice de la vie humaine » 2 quelques années plus tôt… Pourtant, la hausse est finalement annulée. Albert Friedli ne se souvient pas du résultat, mais de l’action. Il évoque cette assemblée plénière rassemblant plein de représentant∙e∙s étudiant∙e∙s qui lui inspire le rejet et le mène à intervenir avec des étudiant∙e∙s d’autres universités afin de crier haut et fort que « personne n’a le droit de s’exprimer au nom des autres ». Il avoue cependant devant nous avoir découvert après coup que les thèmes sur lesquels l’assemblée avait travaillé étaient très intéressants… Mais il ne regrette rien :

« Ce cri était nécessaire et a quand même fait bouger pas mal de choses. »

- Pauline Wyssa, la benjamine du panel, conclut le tour de table en parlant du soulèvement étudiant relatif à la hausse des taxes dès l’automne 2017 du point de vue de l’AGEF. Elle raconte que le dernier point sur l’ordre du jour au Conseil des étudiant∙e∙s de novembre, « comment se battre contre la hausse ? » a suscité l’intérêt de 90 % des étudiant∙e∙s présent∙e∙s, mais qu’aujourd’hui, cet enthousiasme semble être retombé, et faire tenir le mouvement sur la durée s’avère très difficile. Cependant, elle affirme que toutes les actions entreprises ont permis d’enclencher la réflexion sur l’avenir de l’Université : la considère-t-on comme une entreprise ou veut-on en conserver une vision humaniste ?

Un futur pour Mai 68 ?

C’est au tour du public de s’exprimer.

Un journaliste prend la parole, pour dénoncer « l’épais matelas de bigoterie et d’autoritarisme » dans lequel étaient plongés les médias de l’époque et le « régime encroûté et corrompu » des institutions, et pour saluer « le grand vent qui a balayé toute l’Europe et avec, cette atmosphère ».

Un soixante-huitard ayant vécu dans un squat à Zurich alors que le concubinage était encore interdit raconte la tentation du nihilisme face à la difficulté de « créer quelque chose de nouveau » pour sortir du communisme.

Un ancien professeur d’économie, commençant par dire que la cravate qu’il porte constitue une provocation ce soir, enchaîne, évoquant la fâcheuse question de l’élitisme : « on ne peut pas discuter sérieusement si on a pas les bases ».

Enfin, une étudiante réagit aux propos de Pauline Wyssa : Stop la Hausse est toujours vivant, des étudiant∙e∙s sont en pleine construction de la suite de la lutte, à travers la création d’un groupe de politique critique à l’Unifr, dont la première AG a lieu le 8 mai, ce soir. Les applaudissements retentissent.

Albert Friedli, s’excusant de ne pas pouvoir participer, enverra néanmoins aux organisateur∙rice∙s de la rencontre dans une lettre de soutien adressée à celles et ceux qui seront présent∙e∙s ce soir:

« Le regroupement à tous les niveaux au sein d’organisations formelles ou non de ce qu’on nomme maintenant la « société civile » fait encore sourire -plus pour longtemps- les politiciens et les économistes patentés. Eh bien parlons ensemble, montrons-leur qu’au-travers de la réflexion critique commune sur notre présent et notre avenir, nous découvrons la force et la joie de la solidarité et du partage. »

Ainsi, l’esprit de Mai 68 s’est-il réincarné dans la révolte étudiante de 2017-2018 ? Selon Damir Skenderovic 3, ce qu’on appelle « the spirit of 68 » consistait tout simplement à croire qu’on peut changer les choses. C’est cette croyance et cet espoir qui donne de l’énergie dans des pratiques communautaires et des systèmes autogérés.

Les intervenant∙e∙s rappellent que Mai 68 a été permis par le contexte international de l’époque : la décolonisation, le communisme autoritaire, et surtout l’énorme production culturelle et artistique avaient fait le terreau de la révolte. Les mesures visibles telles que la hausse des taxes à Fribourg ont été à la base de la révolte, mais, selon Daniel Cornu,

« Les motifs d’agitation sont occasionnels, ils changent selon les cas. Mais la coïncidence des mouvements estudiantins en Suisse et en Europe indique que ces motifs sont superficiels. Ils ont servi de catalyseurs. Les troubles résultent de causes plus profondes, dévoilées à partir de la critique visant le vieillissement des structures et du mode de l’enseignement universitaire. » 4

Ce ne sont pas uniquement des inquiétudes personnelles telles que le chômage qui font réagir les contestataires de l’ordre établi d’hier et d’aujourd’hui, mais bien une inquiétude face à l’avenir de la société elle-même.

Un dernier mot

Félicien Morel tient à souligner que le progrès se fait par le dialogue et non par la contestation : selon lui, les grandes réformes vraiment utiles telles que l’AVS n’ont pas émergé de l’autogestion… De plus, pour lui, les choses devaient se régler démocratiquement et sans violence, sur le modèle de social-démocratie suédois. Il dit avoir été choqué de la façon dont Albert Friedli a empêché les débats à l’époque dans l’assemblée pleinière, allant même jusqu’à prononcer les mots de « terrorisme intellectuel ». Evoquant des 60 blessés à Zurich et des 2000 à Paris, il affirme que la police n’aurait pas frappé si on ne l’avait pas provoquée, ce qui provoque la désapprobation du public. « Tout cela était-il nécessaire pour trouver de vraies solutions ? » La gauche n’est-elle pas ressortie plus divisée que renforcée de Mai 68 ?

Albert Friedli se défend : « sans Mai 68, on ne parlerait pas de beaucoup de choses ! ». Pour lui, le mouvement a libéré la parole, et incarné une gauche qui essaye par rapport à un PS qui n’ose plus essayer.

Anne-Catherine Ménétrey, quant à elle, remarque : « on ne parle que de la révolte et pas des acquis, mais ça a ouvert la voie vers l’écologie, et thématisé la domination salariale, et des hommes sur les femmes ! ». Dans sa jeunesse, elle entendait toujours répéter que l’égalité salariale viendrait après la Révolution… Elle cite enfin Rosa Luxemburg : « Les erreurs commises par un mouvement ouvrier vraiment révolutionnaire sont historiquement infiniment plus fécondes et plus précieuses que l’infaillibilité du meilleur “comité central” »5. Une leçon pour la démocratie aujourd’hui ?

Pauline Wyssa conclue sur ces mots : « A nous de prendre la relève ! », générant un espoir palpable dans l’attitude du public et des intervenant∙e∙s.

C’est à François Nordmann de clore la soirée. Pour lui, les problèmes se posent différemment aujourd’hui, et, bien qu’ils restent sociaux, ils ont émergé de l’inégalité consubstantielle à la mondialisation, c’est pourquoi, selon le diplomate, « on doit affronter d’autres problèmes autrement ». Ces propos quelque peu flous flottent encore dans les yeux du public, qui sort lentement de la salle pour retourner à la réalité de 2018.

Cette « conférence d’histoire vivante » insufflera-t-elle un peu de vie dans l’univers académique de l’Université ?

Et Spectrum dans tout ça?

En 1968, le journal des étudiant∙e∙s est un des vecteurs de la contestation. Les rédacteurs en chef écrivent dans le 9ème numéro: « Ou bien on se sent responsable de sa formation, ou bien on consomme passivement, et là, on a rien à faire à l’Uni ».

Crédits photo: ©J-L Bourqui / Wikimedia / Bluewin / Gérard-Aimé / RTS / UniFr / Les Beaux Arts Paris

Sources:

Daniel Cornu, L’agitation estudiante en Suisse romande, Zeitschrift: Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur, Band (Jahr): 48 (1968-1969), Heft 6: « Unrast » (http://doi.org/10.5169/seals-162135)

Damir Skenderovic, Christina Späti, Les années 68. Une rupture politique et culturelle, Éditions Antipodes, 2012

Rosa Luxemburg, Questions d’organisation de la social-démocratie russe, 1904, in Marxisme contre dictature, Paris, Spartacus, 1946

https://www.swissinfo.ch/ger/mai-68–vor-40-jahren-auch-in-der-schweiz/6549054

https://lecourrier.ch/2018/01/03/mai-68-au-tessin-cetait-en-mars/

http://www.de-siebenthal.com/page89_giovannini_culture.htm